GILDA RIVERA. Una vida construyendo feminismo

Gilda Rivera es una de las feministas hondureñas más conocidas dentro y fuera de su país. Los años han añadido a su fuerza un poco de picante ironía y un cierto relativismo que la endulza. Y es que hace unos años Gilda me daba algo de miedo. Me ha tranquilizado el escuchar como otras también la asustaron a ella antes; tal vez esto forme parte de ser feminista.

La dureza es algo necesario para sobrevivir en Centroamérica cuando trabajas en defensa de los derechos humanos, más aún si son los derechos de mujeres y niñas por lo que luchas. Sobrevivir y hacerse respetar. Gilda ha conseguido ambas cosas.

Trabajé con Gilda por los convulsos 2010 en Honduras, todas cargadas por la consolidación del golpe de estado. Una década más tarde, nos reencontramos para esta entrevista.

Su mirada dura acompaña un tono de voz modulado para discursar y defender ideas. Su cuerpo delata su sensibilidad, dulzura y coquetería.

Es abril de 2020. Me habla desde su casa, recién llegada de un viaje que el Covid complicó. Me habla desde las dudas a las que la pandemia, el miedo, nos abocó. Las hondureñas saben surfear el miedo mejor que nadie, pero el miedo siempre nos hace cambiar el foco.

Gilda nació en 1956 en el Distrito Central, departamento de Francisco Morazán, Honduras.

Formalmente nací el 21 de febrero de 1956, pero tengo entendido que mi padre al irme a inscribir iba con sus copas y se equivocó, porque siempre me celebraron el 15 de febrero.

Nací en Comayagüela, en el hospital La Policlínica. Mi madre era secretaria comercial y trabajaba en el Telégrafo Nacional, se llamaba Josefa Esperanza Sierra Lagos, y estaba casada con mi padre, que era el abogado Rafael Rivera Torres.

Esperanza muere muy joven, cuando Gilda y sus dos hermanos mayores, Suyapa y Gerardo, eran muy pequeños.

Mi madre padecía de un problema cardíaco que dicen que ahora es fácil corregir. Pero bueno, si en medicina ahora estamos en pañales, no pensemos en la década de los 60. Murió del corazón un 20 de julio de 1962. Y mi padre murió un 19 de marzo, el día del padre, de 1992. Le dio un paro cardíaco en lo que hoy es mi casa.

La vida de Gilda está marcada por su abuela materna, que la cuidará tras la muerte de su madre.

Vivíamos en Choluteca, pues mi padre trabajaba en un juzgado de Choluteca; habíamos pasado parte de mi infancia en Yuscarán. Con la muerte de mi madre, mi padre nos llevó de vacaciones de navidad con mi abuela materna. Se llamaba Gilda Lagos, viuda de Sierra, que vivía en un pequeño pueblo del sur del departamento de Francisco Morazán llamado La Venta del Sur; era originaria de una aldea de ese municipio.

Éramos los tres niños que habíamos perdido la madre. Y cuando llega a mi padre a recogernos en enero del siguiente año para ir a reintegrarnos a la escuela, me escondí, y lloré y lloré y dije que yo no me iba con él. Fue la decisión más sabia de mi vida, la primera decisión que tomé sobre mi vida sobre la que me siento muy orgullosa.

Mi abuela era una señora brillante de origen campesino, inteligentísima, de una fuerza increíble. Ella me marcó muchísimo e influyó mucho en lo que yo soy, fue la gran decisión de mi vida. Al ver esa posición mía, mi hermana dijo que también ella se quedaba. Mi abuela dijo que se podía quedar con nosotras dos. El otro día pensaba, ¡qué señora tan valiente, carajo! Había nacido a inicios de siglo, tenía sesenta y dos años. Para asumir la crianza de dos niñas, yo con 6 y mi hermana de 8 años, se necesita mucha fuerza. Pero dijo que no se podía quedar con mi hermano, porque ya eran muchos.

Su familia materna estaba ligada a la política y sus consecuencias. La historia política de Honduras está marcada por los golpes de estado, conflictos entre el Partido Nacional de Honduras y el Partido Liberal de Honduras[1] (los más antiguos del país y los que más han gobernado) y la violencia política. De hecho, el abuelo y el tío de Gilda fueron asesinados por su vinculación al Partido Nacional de Honduras.

Mi abuela había perdido a su esposo, Alberto Sierra, siendo ella muy joven; él le llevaba veinte años. A él lo habían matado como parte de estos contextos de violencia política, de enfrentamiento entre liberales y nacionalistas, de caudillos. Lo mataron frente a ella en La Venta del Sur.

En el pueblo no había electricidad, teníamos acceso a energía eléctrica de motor de seis de la tarde a ocho y media de la noche. No había televisión, por supuesto, pero sí una refrigeradora de gas. Pero había algo muy peculiar: mi abuela era “La Doña” del pueblo, era muy reconocida, una lideresa. No era una persona que andaba de casa en casa, más bien tenía sus amistades muy selectivas, no le gustaba salir. Y sea como sea, sus hijos, todos profesionales universitarios, habían hecho carrera política dentro del Partido Nacional, a excepción de las dos hijas mujeres, mi madre y otra tía que todavía está viva.

Hago mi primaria en La Venta del Sur. Obviamente, era privilegiada pues mi abuela tenía ganado, en la casa nunca faltaba la comida, ella era excelente cocinera y había empleadas domésticas. Aunque yo tenía que hacer aseo de la casa los domingos, mi abuela nunca me dejó que aprendiera a hacer tortillas, me sacaba de la cocina. Me traían cada cierto tiempo a Tegucigalpa, a cortarme el pelo, a comprarme ropa, al médico, al cine. Dentro de todo fui una niña privilegiada, criada en el pueblo, con muchas costumbres de pueblo, pero al mismo tiempo con ciertos privilegios por ser la nieta de “La Doña”.

Mucho tiempo después de la muerte de ella, yo seguía siendo como la nieta de “La Doña”.

Su historia familiar está muy marcada por el asesinato de su tío, el abogado Alberto Sierra Lagos, en la Matanza de los Laureles. La Matanza (o masacre) de los Laureles[2] se produjo el 6 de septiembre de 1961 en la zona de Los Laureles en Comayagüela, durante la presidencia de Ramón Villeda Morales[3] (Partido Liberal). Lo que se recoge en la Historia es poco, pero parece haberse producido por parte del ejército con el fin de eliminar a ciertos perfiles políticos de la oposición bajo el pretexto de que un grupo de conspiradores tenían previsto entregar armas a un grupo afín a ellos del Primer Batallón de Infantería. Entre las 11 personas asesinadas estaba el tío de Gilda, alto dirigente del partido Nacional. Según algunos relatos, su tío trató de mediar con los atacantes y recibió varios disparos, algunos de ellos en las axilas, lo que mostraría que estaba con las manos en alto. Este hecho marcó un punto de inflexión en la violencia política del país, que era ya recurrente y se había cobrado ya la vida del abuelo de Gilda.

Marcó mucho la historia familiar, era miembro del que ahora es el Tribunal Supremo Electoral por el Partido Nacional, un abogado muy prominente. Lo mataron casi un año antes de la muerte de mi madre por orden del entonces presidente Ramón Villada Morales.

La versión conocida por la familia es que el presidente Villeda Morales dio la orden de asesinar a estas personas, especialmente a mi tío Alberto, y los ejecutores fueron miembros de la guardia civil que estaba al mando del presidente Villeda. Lo capturan cuando salía de una farmacia.

La historia casi no recoge la masacre, pero existió la masacre de los laureles.

De 1963 a 1968 termina la primaria y en 1969 se va a estudiar la secundaria a Sabana Grande, donde vive un año con unas primas de su abuelo materno. En 1970, con 14 años, se va a vivir a Tegucigalpa para estudiar la secundaria en colegios religiosos de niñas. En ese tiempo retoma el contacto con su padre.

Salgo para mi primer año de secundaria a una comunidad cercana a mi pueblo, Sabana Grande, donde hago mi primer año de colegio. Pero mi abuela siempre quería que yo viniera a estudiar a Tegucigalpa al María Auxiliadora, porque ahí habían estudiado sus hijas. Me traslado para el segundo curso a Tegucigalpa, pero no puedo entrar al María Auxiliadora pues me voy a vivir con una tía y en su zona no había buses, así que entro al Sagrado Corazón y al tercer año me paso al María Auxiliadora, donde me gradué de bachiller.

Creo que fui buena alumna. Fui una niña y una adolescente relativamente tranquila. Como buena alumna del Maria Auxiliadora, creía en la Virgen y que los comunistas y los socialistas eran la peor plaga del mundo, todas esas cosas.

Es hasta entonces que vuelvo a ver a mi papá, cuando me estoy graduando. Mi padre se había quedado de abogado en Choluteca. A los 2 años de muerte de mi madre se casó con la que fue su esposa hasta el final de su vida, y tuvo dos hijas.

En 1973, con 17 años, comienza sus estudios universitarios. La Universidad es un hervidero de luchas en la región e introducirá a Gilda en el activismo político de izquierda, que marcará su vida.

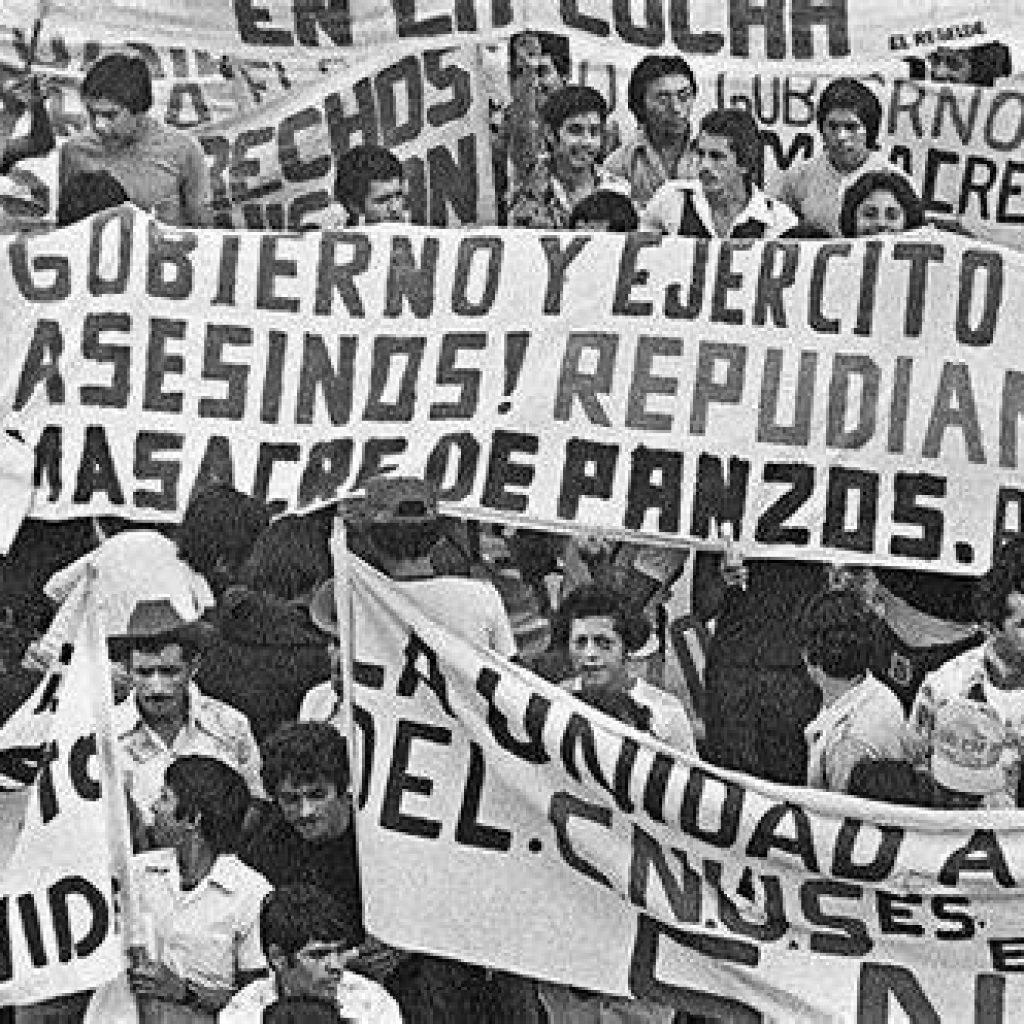

Entré ahí desorientada, sin saber qué estudiar. Me había matriculado en Ingeniería, pero salí corriendo. Me voy a un programa de intercambio a California en 1974 por unos 11 meses y, cuando regreso en el 75 decidí estudiar Psicología. Como era buena alumna, en una asamblea de estudiantes me nombran presidenta de la Asociación de Estudiantes de Psicología. Sobre el 78, siendo presidenta de la Asociación de Estudiantes, llegó una invitación a participar en un encuentro Centroamericano que se estaba desarrollando en la Universidad de San Carlos de Guatemala, el Primer Taller de Psicología de México, Centroamérica y Panamá. Conmigo viajan otros estudiantes de Honduras; lo que yo no sabía que estos andaban metidos en cuestiones políticas de la izquierda. Ese evento en la Universidad San Carlos de Guatemala me marcó la vida. Estaban alojados en la Universidad de San Carlos un montón de indígenas campesinos/as que se refugiaron en la Universidad tras la masacre de Panzós y otros conflictos que se estaban dando en Quiché, Sololá y Chimaltenango. Hablar con algunas mujeres y hombres que luchaban por algo que yo no terminaba de entender, me golpeó fuerte.

En Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras se viven graves situaciones de conflicto interno, entre guerras civiles y persecución de todo lo que sonase a comunismo, socialismo o lucha campesina. Ser tachada/o de profesar una ideología de izquierdas o trabajar a favor de las capas sociales más desfavorecidas, era un enorme factor de riesgo durante los años 70 a 90 en Centroamérica y en otros países de América Latina. Ser estudiante o profesor/a universitaria/o era también factor de riesgo, pues la Universidad Pública en muchos países de América Latina jugó un rol esencial en las luchas y protestas sociales, acompañado de una represión que pasaba en muchas ocasiones por la persecución, asesinato y/o desaparición[4].

El Conflicto Armado interno en Guatemala se da fundamentalmente desde la década de 1960 hasta la de los 90, con la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera el 29 de diciembre de 1996. El conflicto tuvo profundas raíces en la desigualdad social, la discriminación étnica y la lucha por la tierra y los recursos naturales, unida a una “construcción del enemigo interno” tan amplia, que hizo que el Estado considerase enemiga a una enorme parte de la población, principalmente del movimiento social. Las fuerzas armadas y los grupos paramilitares a menudo atacaban a comunidades indígenas sospechosas de apoyar a la guerrilla, produciéndose verdaderas masacres, desplazamiento forzado y sufrimiento generalizado. Se habla incluso de genocidio de la población indígena guatemalteca. La Universidad pública tuvo un rol muy importante durante este conflicto, tanto en el refugio y protección de la población en riesgo, la investigación, análisis, documentación y denuncia, el activismo, y la defensa de los Derechos Humanos.

Un episodio particularmente notorio del conflicto fue la masacre de la aldea de Panzós el 29 de mayo de 1978, en la que las fuerzas de seguridad guatemaltecas abrieron fuego contra una multitud de campesinos indígenas mayas kekchís (q’eqchi’) que protestaban pacíficamente en contra de los abusos de las empresas transnacionales y terratenientes locales, que operaban en la región de Alta Verapaz e Izabal, y reivindicando su derecho a la tierra. Tras la masacre, en la que se calcula que habrán sido asesinadas unas 53 personas y dejado heridas 47, el ejército inició en el Valle Polochic una represión selectiva contra los líderes y lideresas comunitarias y contra sacerdotes mayas, además de ubicar destacamentos militares en la propiedad de algunos finqueros de la zona.

La comunidad universitaria se unió en solidaridad con los grupos indígenas y dio refugio en la universidad a las personas en riesgo. La Universidad San Carlos tuvo un rol destacado en este asunto, como en otros momentos de la historia de Guatemala, por la que alumnado y profesorado sufrió persecución y exilio.

En la universidad estaba alojada, viviendo ahí, cantidad de población indígena super pobre. Estaban en la universidad porque era el único sitio seguro, en su comunidad estaba el exterminio. Ahí conozco a un estudiante de sicología guatemalteco, que se convierte en un gran amigo, y me ayuda a que yo vaya entendiendo una psicología diferente a la que yo tenía, que era muy de escuela conductista de los Estados Unidos. Él y otros/as estudiantes, algunos de México y el Salvador, eran gente súper entregada que planteaban la construcción de una psicología social comprometida con los y las pobres.

La Universidad San Carlos, al igual que otras universidades públicas, se solidarizaron con las reivindicaciones de la población indígena, entre otras. Durante la década de los 80, la persecución contra los y las líderes universitarias se intensificó y terminó por desarticular a los grupos estudiantiles.

Un ejemplo de la violencia que rodeaba el conflicto y la implicación de la universidad en el mismo fue la quema de la embajada de España el 31 de enero de 1980[5], durante el gobierno del general Fernando Romeo Lucas García, conflicto internacional en el que murieron varias personas indígenas, entre las que está el padre de la premio Nobel Rigoberta Menchú. Estudiantes de la Universidad San Carlos apoyaban, junto a otros grupos de la sociedad civil, al grupo campesino del Quiché que quería denunciar su situación. Al no acceder los periódicos del país a publicar sus demandas y agotar todas las vías legales para ser escuchados, el grupo decidió tomar las instalaciones de la Embajada de España.

Las fuerzas de seguridad guatemaltecas rodearon las instalaciones de la Embajada y, tras varias horas de asedio, se incendió la habitación en la que se habían refugiado todas las personas que se encontraban dentro de la embajada, incluyendo manifestantes, el personal de la misma y otros visitantes, como el exvicepresidente de Guatemala, Eduardo Cáceres Lehnhoff. Treinta y siete personas murieron, sobreviviendo al altercado únicamente el Embajador español Máximo Cajal López, el abogado Mario Aguirre Godoy y el campesino Gregorio Yujá Xona, quienes fueron hospitalizados. El embajador de España dejó el país por peligro de secuestro esa misma noche y Yujá fue secuestrado, torturado y su cadáver arrojado frente a las instalaciones de la Rectoría de la Universidad de San Carlos. Otras personas fueron asesinadas en relación a este evento, incluso durante el entierro de las víctimas.

En ese encuentro había mucho sueño, cuestionamiento de la esencia de la psicología y un compromiso social muy fuerte. Eso, y el poder platicar con los y las indígenas, me marca terriblemente. Yo regreso de Guatemala con muchísimas contradicciones en mi vida y es ahí cuando empiezo a organizarme y a tomar interés por conocer cuestiones sociales. Es el nacimiento de mi vida política, militante y activista.

Comienzo vinculándome a compañeros y compañeras que estaban activando el movimiento estudiantil universitario, primero desde el FRU (Frente Reforma Universitaria). Pero la realidad nos demostró que el FRU estaba completamente cooptado por gente del Partido Liberal y nosotros nos planteamos cuestiones mucho más radicales, así que creamos la Tendencia Revolucionaria dentro del FRU (TR FRU). Pero rápido nos avasalla la gente del FRU y nos quebraron, así que creamos lo que fue en ese momento la FUR, la Fuerza Universitaria Revolucionaria (que no tiene nada que ver con la actual FUR).

Gilda trabaja y cuenta con el apoyo de su padre para vivir en Tegucigalpa. Comienza la universidad compartiendo apartamento con otras/os estudiantes, aunque su militancia política se vuelve un problema para ello. Por eso, tras compartir varios apartamentos con su hermana, su padre se muda a Tegucigalpa se van a vivir con él.

Empecé a trabajar desde los 17 años, así que tenía cierta autonomía económica. Fui recepcionista en varios hoteles, trabajé de encuestadora en las calles de Tegucigalpa, … diferentes trabajos. Los primeros años de la universidad viví con mi familia materna, pero en 1978 decido vivir sola y mi hermana decide compartir conmigo. Alquilamos un tiempo con amigas, pero tuvieron problemas conmigo porque, al ser yo activista de la izquierda, pues corrían riesgo ellas también y me pidieron que me saliese de la casa. Mi hermana se vino conmigo y alquilábamos pequeños apartamentitos.

Cuando mi padre lo nombran subprocurador en los 80 y se traslada a Tegucigalpa y mi hermana y yo decidimos vivir con él. No estaba muy convencida, pero era la oportunidad de conocerle y, además, él iba a pagar la renta. Alquilamos una casa en la Colonia Miraflores y vinieron a vivir con nosotros otros estudiantes, pues la casa era grande. Éramos tres parejas de hermanos y algunos/as del movimiento estudiantil. Nuestra casa es detectada y nos cayeron allí la mañana del 27 de abril de 1982[6]. Nos llevaron presos.

Su militancia dentro del movimiento estudiantil la pone en riesgo, siendo desaparecida política junto a 5 estudiantes más. Era 1982 y comenzaba su mandato el presidente Roberto Suazo Córdova[7], del Partido Liberal de Honduras, en un momento en el que Honduras está en el ojo del huracán con una fuerte injerencia de Estados Unidos en el país, mientras los conflictos armados internos se desarrollan en Nicaragua, El Salvador y Guatemala.

Nos trasladaron a una cárcel clandestina a los seis estudiantes, pero la cuestión fue complicada para ellos porque mi padre estaba ahí. Mi padre es llevado junto con nosotros a la cárcel del Manchén; cuando se dan cuenta de quién es él, lo regresan a la casa, pero ya hay un testigo importante.

La casa era del vicerrector de la universidad en ese momento y él salió cuando nos llevaron junto con su esposa, que era magistrada de la Corte Suprema de Justicia; eran dos testigos importantes. Enfrente vivía un diputado suplente de Partido Liberal, que también salió. O sea, había muchas personas, testigos clave que sabían que nosotros habíamos sido llevados por carros con vidrios polarizados. Mi padre empezó todo el proceso de habeas corpus; mucha gente puso habeas corpus[8] por nosotras, incluyendo a Anarella Vélez, la actual ministra de cultura. Hubo manifestaciones estudiantiles y campos pagados en los diarios nacionales. Estaba de rector el doctor Juan Almendares Bonilla[9] y creo que también hubo presión en ese sentido, finalmente nos llevaron a una cárcel clandestina, que después se descubre que está en Amarateca.

En los años 90, cuando se trata de modernizar el estado de Honduras creando el Ministerio Público y la Fiscalía de Derechos Humanos, la primera fiscal de derechos humanos con la que cuenta el país, la abogada Sonia Marlina Dubón, asumió ese caso y la acompañamos a identificar la casa en la que estuvimos retenidos/as. Yo me acordaba muy bien. Aunque estuvimos con los ojos vendados todo el tiempo, una aprende a ver, la venda que tenés sobre los ojos se va aflojando y vas agarrando mañas…. aunque tenés las manos amarradas atrás, pero así como levantar la vista y lográs identificar alguna claridad. En las veces que nos llevaban al baño, las veces que me separaban del grupo, yo logré identificar y tener un poco grabada la ubicación de las habitaciones.

Este incidente hace que salga del país hacia México, país en el que vivirá hasta 1989. México supone su entrada en el feminismo, que la acompañará toda su vida. Se va con sus estudios universitarios finalizados.

Nos sueltan en mayo a cuatro, a dos hombres los trasladan a la cárcel legal. De mayo hasta diciembre fue difícil vivir en Tegucigalpa. Yo sentía que me perseguían, que estaban vigilando la casa a la cual nos habíamos ido a vivir mi hermana Suyapa, mi papá y yo. En diciembre de ese año, apoyada por la gente con la que trabajaba políticamente, salgo para México a vivir al Distrito Federal, lo que ahora es la Ciudad de México. Viví en México desde diciembre del 82 hasta febrero del 89.

México marca mi vida, mi forma de percibir el mundo, marca mi acercamiento al feminismo

Trabajé con una organización de El Salvador que contaba en su staff con investigadores e investigadoras de alto vuelo, el Centro de Estudios Centroamericanos de Relaciones Internacionales, CECARI. Era un grupo pequeño, algunos con estudios en Francia, y la directora es una salvadoreña hondureña (fundamentalmente salvadoreña, porque de hondureña lo que tiene es un poco de sangre y alguna parentela), Breni Cuenca[10], una mujer brillante. Hay un poema de Roque Dalton[11] en el que dice que su único conflicto honduras salvador fue con BC, (refiriéndose a la llamada guerra del fútbol entre Honduras y El Salvador), y es ella, Breni Cuenca. Breni es socióloga, analista política y, además, hizo un documental sobre el golpe de Estado en Chile que ganó un premio internacional muy reconocido. Un premio que reconoció a una mujer brillante. Aprendí muchísimo de ella. Aprendí a trabajar, aprendí a que mi trabajo debía ser importante, aprendí a no ser panfletaria, aprendí a no victimizarme.

CECARI le vendía información de la realidad política Centroamérica al Colegio de México, a FLACSO, a Relaciones Exteriores de México, a investigadoras/res, a analistas políticos interesados en la situación de Centroamérica, porque se hacía un compendio de toda la información que surgía sobre Centroamérica.

Recordemos que México está ocupando un rol muy importante en el proceso de la negociación de la paz, con el Grupo Contadora. Su canciller, Bernardo Sepúlveda, era uno de los principales protagonistas y Relaciones Exteriores daba seguimiento muy cercano a lo que estaba sucediendo en Centroamérica y cómo se percibía la posición de México. México en esos años era reconocido por su papel de puertas abiertas a la gente que llegaba en busca de refugio político. Claro, ya no era época de las vacas gordas como había sido con los republicanos españoles o con los que llegaron de Chile, de Argentina, de Uruguay, de los países sudamericanos. Los centroamericanos teníamos un perfil diferente a los refugiados de España o de Suramérica, éramos en muchos casos gente muy popular, población indígena, el nivel académico bajo, de barrios populares. Era otro tipo de personas que buscamos exilio pero, aun así, teníamos puertas abiertas.

Yo no llegué como asilada política sino como turista. Cada seis meses salía de México, salía o a Belice o conseguía fondos y volaba a San Francisco, donde tenía un amigo. Me parecía menos inseguro que irme a Guatemala.

Ronald Reagan, profundamente contrario a todo lo que sonase a anticomunismo o socialismo, gobierna Estados Unidos y añora recuperar la influencia sobre América Latina, enfrentando el peso de Cuba y la Unión Soviética en la región. Tras la derrota de Vietnam y ante la creciente crisis política y social en la región centroamericana, la administración de Reagan diseñó una estrategia de guerra de baja intensidad con el desarrollo de una táctica contrainsurgente, para revertir el triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua y evitar el avance de los movimientos guerrilleros en El Salvador y Guatemala.

Por su parte, y bajo la influencia de la política de Estados Unidos, la política de México hacia los países centroamericanos en los años setenta y ochenta se caracterizó por una intensa actividad diplomática que buscó dar apoyo a los movimientos sociales, contrarrestar el dominio de Estados Unidos en la región y desempeñar un papel central en la búsqueda de la paz en el área. Esto trajo consigo la acogida de miles de refugiados/as y las tensiones con Estados Unidos que, unida a una crisis económica, provocó que tuviese que reducir su actividad al respecto a mediados de los años 80. No obstante, en los años 90 jugó un rol muy destacado en las negociaciones para alcanzar la paz en Centroamérica.[12]

Gilda se acerca por ese tiempo al feminismo, gracias a su trabajo en el Centro de Estudios Centroamericanos de Relaciones Internacionales.

Yo no era feminista, es más, creía y repetía ese mensaje incorrecto de que el feminismo es una apuesta política que no tiene nada que ver con nuestras propias luchas, que era cosa de las norteamericanas o de las europeas, que esa no era una preocupación nuestra, que el tema en nuestro país era la lucha de clases, la opresión del proletariado y el campesinado; portaba todo el discurso de la izquierda tradicional. Algunas de las grandes amigas de Breni eran feministas y llegaban a la oficina. Francesca Gargallo[13] llegaba a la oficina casi todas las semanas porque era colaboradora del centro, Nina Torres, una académica de la UAM Xochimilco…, entre otra gente muy capaz.

En México se casa.

Andaba de novia con un maestro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y me casé con él en el 85 tras vivir dos años juntos; fue mi primer matrimonio. Es una de las torpezas de mi vida, pero me sirvió para estar legalmente en México.

El matrimonio facilitaba la vida en México a nivel de derechos y documentación. Pero la situación en Centroamérica está mejorando y, con ello, las ganas de Gilda de regresar a Honduras.

Durante los años 80 se desarrollan una serie de negociaciones en la región, impulsadas por Costa Rica, dirigidas a finalizar con las guerras civiles que El Salvador, Nicaragua y Guatemala. Honduras no se encontraba en guerra civil pero su gobierno, aliado a Estados Unidos, era acusado de represión política contra disidentes. Centroamérica era una especie de guerra entre bloques ideológicos, donde no todos los países apostaban por la paz.

El Proceso de Paz en Centroamérica se consigue con el Acuerdo de Esquipulas I, que inicia con una reunión en Guatemala el 25 de mayo de 1986, al que prosigue el Acuerdo de Esquipulas II el 7 de agosto de 1987, entre los presidentes de Guatemala (Vinicio Cerezo), El Salvador (José Napoleón Duarte), Nicaragua (Daniel Ortega), Honduras (José Azcona Hoyo) y Costa Rica (Óscar Árias Sánchez). El Acuerdo de Esquipulas iniciaba un proceso que pretendía conseguir la paz firme y duradera en la región y, como parte del mismo, se propuso la creación del Parlamento Centroamericano para reforzar la participación democrática y plural.

El proceso de Esquipulas fue construido sobre el trabajo realizado por el Grupo Contadora, una instancia multilateral que actuaba como mediadora para establecer la paz en Centroamérica, propuesta por México y promovida por el primer ministro sueco Olof Palme y los premios Nobel Gabriel García Márquez, Alfonso García Robles y Alva Myrdal. El Grupo Contadora, que trabajó en la mediación entre 1983 y 1985, estaba conformado por los gobiernos de México, Colombia, Panamá y Venezuela. Esta instancia no era apreciada con buenos ojos desde los Estados Unidos, cuya línea de acción en la región respondía a los intereses de la Guerra Fría y eran diametralmente opuestos a los de esta iniciativa.

Los acuerdos de Esquipulas y el Grupo Contadora generaron las condiciones para el fin de los conflictos internos en la región. Finaliza la guerra civil en el Salvador con la firma de los Acuerdos de Paz el 16 de enero de 1992 en México (finalizando una guerra que inició en 1980); se pone fin al conflicto armado en Guatemala con la firma de los Acuerdos de Paz el 29 de diciembre de 1996 (terminando un conflicto que se desarrollaba desde 1960); y en Nicaragua se firma el Acuerdo de Sapoá el 23 de marzo de 1988 y el Acuerdo de Managua entre gobierno y frente norte 3-80 el 30 de Mayo de 1997 (que termina el conflicto interno que se desarrolla en Nicaragua desde los años 70).

Se estaba firmando la paz en Centroamérica y, con ello, se estaba desmantelando el apoyo a los centroamericanos.

Yo decido regresar en 1989, una decisión muy personal que a veces me la he cuestionado. A pesar de todo lo que me ofrecía México, quería ir a trabajar a Honduras con mujeres campesinas desde la propuesta feminista.

Regreso en febrero de 1989 y empiezo a trabajar con el Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina (CODIMCA)[14], una organización de mujeres campesinas, pensando que iba a hacer la revolución. A los tres meses estaba renunciando a ese trabajo.

Regresar a su país no es un proceso fácil, pues debe reinsertarse en una sociedad que ha cambiado, en la que ya no tiene redes. En esos primeros años se divorcia de su marido mexicano.

Cuando termino con CODIMCA me quedo en el aire, porque yo venía sin ahorros. Vivía sola, alquilaba un apartamentito en la Leona, el apartamento más barato de la Alhambra, lleno de humedad, pero yo era feliz, libre. De las primeras cosas que hice fue comprarme un martillo para defenderme.

El mexicano me seguía pidiendo que regresara a México. A mediados del 89 inicio una relación con Edmundo Lobo[15] y en el 91 salgo embarazada. Mi marido mexicano me había interpuesto una demanda de divorcio por abandono del hogar y yo se la firmé tranquilamente.

Esos años trabajé en diferentes cosas acá en Tegucigalpa y empiezo a vincularme mujeres que andaban, como yo, buscando la construcción de un proyecto político feminista. Éramos varias queriendo construir un proyecto. CLADEM, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, se había constituido a nivel de la región latinoamericana en el 87 y en el 88 lo habían conformado aquí en Honduras.

El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres[16], CLADEM, es una red regional de organizaciones y mujeres comprometidas con un enfoque socio-jurídico feminista. Se crea en Costa Rica en 1987 y se institucionaliza en 1989 en Lima como organización regional pionera en la defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres, siendo de las precursoras del trabajo en red. Sus antecedentes se remontan a la III Conferencia Mundial de la Mujer de Naciones Unidas (Nairobi, 1985), en donde las fundadoras observan que las mujeres sufren problemas similares y, por lo tanto, trabajando juntas articulando estrategias regionales se potenciaría la incidencia. Tiene un rol muy relevante en la región en la articulación de activistas feministas y defensoras de derechos humanos en la región.

En ese momento existen dos organizaciones feministas en Tegucigalpa, pero no consigue vincularse a ninguna de ellas. Entra en CLADEM buscando un espacio de militancia, que le llevará a la fundación del Centro de Derechos de Mujeres, CDM[17].

El 8 de marzo del 89 voy a un evento de CLADEM y en él me vinculé a algunas compañeras feministas.

CLADEM era como un cascarón, Narda Meléndez lo lideraba y dirigía también una ONG (ANDAR). Narda nos prestaba un cuartito en su oficina y ahí nos reuníamos. Debatíamos si éramos o no feminista, si llamarnos feministas y salir públicamente como feministas, porque daba miedo definirse así.

Sin proponérnoslo, llegamos a CLADEM-Honduras varias activistas que veníamos de distintos espacios políticos; otras no habían tenido ninguna participación política previa pero andaban en la búsqueda de un espacio propio para impulsar la lucha por los derechos de las mujeres. Estaban Narda Meléndez, Cecilia Sánchez, Lily Caballero, Regina Fonseca, María Antonia Martínez, Amelia, una peruana, entre otras… Algunas defendían el planteamiento de ser un feminismo comprometido con las luchas populares. Además, discutíamos sobre la forma de la organización; estábamos las que queríamos convertirnos una ONG y hacer trabajo con mujeres, y las que decían que debíamos de ser un grupo de autoconciencia. Varias de nosotras no compartíamos la idea de ser un grupo de autoconciencia, porque la realidad hondureña nos exigía hacer cosas, trabajar. Recuerdo las fuertes discusiones.

CLADEM era una red de organizaciones y nosotras no éramos una organización. Entonces surge el problema de que no podemos ser una ONG, pues tenemos que ser una articulación de organizaciones, pero ¿cuáles organizaciones?

No había mucho tejido de organizaciones de mujeres. Estaba el Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEMH)[18] y el Movimiento por la Paz “Visitación Padilla”, conocidas actualmente como “las Chonas”. Las Chonas en ese momento eran una organización mixta y no luchaban por los derechos de las mujeres, sino por la paz, en contra del servicio militar obligatorio, en contra de la presencia militar norteamericana en el país …; el Doctor Juan Almendares participaba ahí activamente. En el CEMH estaba Mirta Kennedy, María Elena Méndez, Clementina García, Tita Galindo, las históricas, pero el CEMH y Visitación Padilla eran espacios bastante cerrados donde yo no conseguí entrar. Es en CLADEM donde encontré un espacio, pero al año nos dividimos por todas estas discusiones que llevábamos y un grupo planteamos continuar trabajando juntas. Regina Fonseca, María Antonia Martínez, Enma Mejía y otras … decidimos seguir juntas y comenzamos a debatir sobre cómo conformarnos. Pedimos apoyo a una organización mexicana, Espiral, para hacer un análisis organizacional. Invertimos mucho en eso, mucho debate, debate de cómo nos llamábamos y si éramos al final una ONG, que íbamos a hacer, nuestro programa de trabajo. Fue un proceso de construcción colectiva durante todo el 91 y el 92. Decidimos tomar el nombre Centro de Derechos de Mujeres y yo paso a ser coordinadora ejecutiva, pero es dos años después que entro a trabajar laboralmente en el CDM, donde sigo.

Nace en 1992 el Centro de Derechos de Mujeres[19], una organización no gubernamental feminista referente en Honduras y en la región. Gilda es desde el origen una de sus figuras más visibles.

Desde nuestro surgimiento, el CDM fue parecido a lo que es ahora. Creíamos en la posibilidad de incidir, en que esa incidencia política fuese un medio para avanzar en derechos humanos de las mujeres. Muchas veníamos de militancia política, de movimiento político revolucionario, muchas habían estado en exilio, por lo que teníamos un compromiso muy alto con el movimiento social y popular. Yo soy de esa línea, pues yo soy de las que creo que, si bien es cierto somos una organización en el feminismo, somos un feminismo con un fuerte compromiso con movimiento social y popular, con todas las limitaciones y las falencias que pueden existir al respecto. Yo le aposté muchísimo a la construcción de movimiento social y a que las mujeres asuman un liderazgo más fuerte en este movimiento.

El movimiento feminista y de mujeres había iniciado su conformación en Honduras cuando ella está fuera del país. El feminismo no era bien visto en el mundo por aquellos tiempos, menos aún en América Latina, donde el debate sobre si era una ideología occidental ajena a los problemas del continente, era fuerte.

El feminismo en Honduras, en términos generales, se veía descontextualizado en ese momento, fuera de lugar. Lo que podría caracterizar el momento es nuestro intento de construirnos como feministas, con muchísimas contradicciones entre nosotras. Además, arrastramos una herencia de déficit conceptual muy fuerte y que caracteriza al movimiento social, al movimiento popular hondureño, y nosotras no somos la excepción. Honduras se ha caracterizado por ese déficit a nivel de pensamiento político en general. Si comparamos el desarrollo del movimiento feminista en Guatemala, el Salvador o Nicaragua, aunque hay muchas contradicciones y conflictos entre las compañeras, producen teoría feminista. En algunos momentos las feministas hondureñas les vamos aventajando, como con feministas en resistencia, pero el debate teórico es muy pobre en Honduras en términos generales.

Nos construimos como CDM con el debate sobre si éramos o no éramos feministas. Muchas consideraban que no había que acercarse al feminismo, ni llamarnos feministas, que teníamos que luchar por los derechos humanos de las mujeres, pero no desde la propuesta feminista. Además, no conocíamos tampoco mucho las propuestas feministas. Lo que se hablaba en Honduras era más que todo sobre género, por acciones impulsadas por la cooperación internacional. Muchos análisis sobre género, pero cruzado por las posiciones e intereses de la cooperación internacional, que muchas veces son muy perversas y despolitizan; eso para mí ha quedado claro muchísimas veces. No obstante, había compañeras muy buenas dentro de ese momento del movimiento feminista y de mujeres en el país.

En 1996, Breny Mendoza publica el libro Sintiéndose mujer pensándose feminista: la construcción del movimiento feminista en Honduras (Guaymuras), una etnografía que causa un enorme revuelo dentro del movimiento. El libro combina los hechos de finales de la década de los 80 y principio de los 90 y presenta la existencia de diversos feminismos, así como las dinámicas y las contradicciones personales y organizacionales que supone ser feminista en Honduras en este momento.

Creo que la metodología o la forma de escribir el libro, en vez de contribuir a construir lazos entre las feministas, más bien exacerba contradicciones; además, de alguna forma, se mofa de algunas compañeras.

A mí ese libro me generó muchas contradicciones. Me causó malestar. Cualquier analista debería de escribir para tratar de sacar las contradicciones a la luz, no hay que esconderlas, pero no me gustó la forma. De igual manera, reitero que el movimiento feminista hondureño, si es que existe un movimiento feminista hondureño, era un movimiento intelectualmente pobre.

La construcción colectiva del CDM se da junto al gran acontecimiento en mi vida, el 24 de diciembre tengo a mi hijo en el seguro social y me convierto en madre.

El Centro de Derechos de las Mujeres nace al tiempo que su hijo. La maternidad es un espacio de contradicciones para Gilda, como lo es para casi todas las mujeres. La agenda de cuidados no está en el centro del feminismo, incluida la maternidad, y conciliar no es fácil liderando una organización social. Tiene a su hijo junto a su compañero, el chileno Edmundo Lobo, personaje destacado en el ámbito social y cultural del país.

No hace mucho mi hijo me dijo, “mamá, pero si vos no fuiste la que me criaste, la que me crio fue Carmen”, la señora que lo cuidó de niño. Me quedé fría.

Hay veces que pienso que nunca tuve esa oportunidad. Su primer año de vida sólo trabajaba a medio tiempo, pero vivíamos en el barrio la Leona y era el correr del trabajo. Después nos vinimos a vivir a Valle de Ángeles. Era un pequeño espacio, no teníamos ni dormitorio, tirábamos un colchón por ahí.

Y ahí vas sacrificando la vida, de alguna forma te vas metiendo en tu trabajo, y no es que te olvidás ser madre, pero son trabajos absorbentes.

El CDM se posiciona como una de las ONG feministas más relevantes del país y región y, en paralelo, Gilda se convierte en una de las voces autorizadas para hablar sobre derechos de las mujeres. En 2006 se separa de Edmundo Lobo, aunque vivirán ambos en el terreno donde construyeron su hogar mientras él permaneció en el país.

En 2009 se da uno de los acontecimientos que más ha marcado la historia reciente de Honduras y de América Latina: un golpe de estado, el primero del Siglo XXI en América Latina. El movimiento feminista hondureño juega un rol muy importante en la resistencia al mismo, siempre aludiendo a reivindicaciones feministas y denunciando el machismo, incluso en las movilizaciones sociales contra el golpe.

Cuando se constata que el golpe de estado no se revertirá y son reconocidos por la comunidad internacional los gobiernos que le suceden, dentro del movimiento feminista y de mujeres algunas organizaciones optan por continuar la interlocución con el gobierno y las instituciones públicas, al no querer abandonar y perder espacios que el movimiento feminista había conseguido. Otras organizaciones, como el CDM, optan por abandonar la interlocución directa con el Estado. Esto provoca cierto conflicto dentro del movimiento feminista y de mujeres, aunque con el paso de los años construyen ciertas alianzas entre ellas dentro de sus diferentes posiciones en este asunto.

Tras el golpe de estado en Honduras se suceden varios gobiernos marcados por una dudosa legitimidad durante 12 años, en los que se suceden enormes manifestaciones por parte de sociedad civil, 3 procesos electorales con fuertes acusaciones de fraude y el aumento del narcotráfico en el país, que permea las instituciones públicas.

El golpe de Estado provoca la construcción de Feministas en Resistencia[20] y significó una ruptura del CDM con la institucionalidad. Por eso hemos tenido diferencias con una parte el movimiento feminista, que ha creído que es posible incidir en esos gobiernos y en los candidatos/as a la presidencia.

Nosotras consideramos que los grupos de poder económico-político en el país no tenían el menor compromiso con los derechos humanos en general y, mucho menos, con los derechos humanos de las mujeres. Eso no significa que no los interpelés, que no exijás, claro que hay que exigir. Pero, no nos engañemos, sentarnos en mesas de trabajo con ellos es engañar a las mujeres, a las mujeres que nos ven como liderazgo que orienta una lucha. Tal vez estamos equivocadas, pero si pensamos que estamos en época de dictadura, algunas no concebimos sentarnos con una dictadura. Eso marca mucha diferencia con otras compañeras y nos ha significado duros golpes y rupturas entre nosotras. Durante todo ese tiempo dejamos de hacer incidencia pues consideramos que la misma puede ser utilizada para lavarle la careta a un régimen opresivo, a una dictadura como la de Juan Orlando[21].

El golpe de estado en Honduras y los 3 gobiernos que le siguieron de Porficio Lobo (2010-2014) y Juan Orlando Hernández (2014-2021) ambos del Partido nacional de Honduras, eran considerados ilegítimos por parte de la población. Las instituciones públicas y la confianza en el Estado de Derecho se mermaron durante esos años de continuas protestas y denuncias, además de persecución y asesinato de activistas. En noviembre de 2021 se producen elecciones, con un ambiente social muy crispado debido a la percepción de fraude electoral en los procesos previos, la extradición y juicio en Nueva York del hermano del presidente por acusaciones de narcotráfico y los continuos casos de corrupción (algunos de ellos acontecidos en la gestión de la crisis provocada por la Covid 19 y los huracanes Eta e Iota). Se produce una movilización de la ciudadanía sin precedentes y, con apoyo internacional, se implementan medidas de lucha contra el fraude. Xiomara Castro Sarmiento, la esposa del presidente al que se le dio el golpe de estado en 2009 (Manuel Zelaya), obtiene una clara victoria, convirtiéndose en la primera mujer en presidir el país.

El golpe de Estado fue un parteaguas importantísimo y nos permitió construir vínculos con movimiento social y popular de mujeres, y que muchas de esas mujeres encontraran en el feminismo una propuesta de vida para ellas.

Muchas organizaciones de la sociedad civil hondureña y, concretamente, del movimiento feminista y de mujeres, han nacido y mantienen su actividad gracias al apoyo de la cooperación internacional para el desarrollo. Durante los 12 años de gobiernos con una baja legitimidad que siguieron al golpe de estado, muchas agencias y organismos internacionales canalizaron el apoyo al país mediante su sociedad civil, reduciendo en gran medida los aportes directos a instituciones públicas. El CDM, como otras organizaciones, nacieron y se desarrollaron gracias al apoyo internacional pero, no obstante, Gilda advierte algunas consecuencias negativas de este apoyo.

La cooperación internacional, desgraciadamente, despolitiza. Lastimosamente, yo no lo comprendía cuando empezamos a conformar el CDM la diferencia entre construirte como movimiento autónomo y como ONG. Si ahorita me preguntas, creo que el camino que tomamos de constituirnos como una ONG era el posible en esos momentos, pero ahora veo cómo el onegeísmo, apoyado por la cooperación internacional (cada vez de forma más precaria), tiende a despolitizar muchísimas luchas y a sustituir a las verdaderas actoras o actores políticos de las luchas sociales. Y esa es una perversión de las ONGs, es difícil porque hay una contradicción muy fuerte.

Como CDM apostamos por construcción de movimiento feminista y movimiento de mujeres, eso está en nuestros principios, es la apuesta principal. En algunos momentos, por la presión de la cooperación internacional y por nuestro afán de protagonismo, terminamos sustituyendo la construcción de ese movimiento político de mujeres y feminista por la agenda de la ONG. Es jodidísimo.

Pero claro, está el problema de que el movimiento social y popular no es un movimiento comprometido con los derechos humanos de las mujeres. Nosotras todavía nos enfrentamos a un movimiento social, un movimiento popular, que nos plantea que nuestra lucha (la demanda por los derechos humanos de las mujeres, el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, …) es una agenda que no tiene cabida en movimiento social y popular hondureño. Entonces, ante aquel rechazo que enfrentamos con movimiento social y popular, muchas veces la ONG es la que toma el protagonismo. Porque es mucho más fácil que la ONG tome el protagonismo, impulse las cosas, que el que lo asuman las compañeras que van en un proceso más lento. De alguna forma, las que estamos en ONGs tenemos privilegios, privilegios de formación, de acceso a información, de capacidades. Porque tenemos años bregando con esto y hemos sido parte de procesos nacionales e internacionales que han contribuido a fortalecer nuestras propias capacidades. Y eso es importante, pero no por fuerza eso está al servicio de la construcción de movimiento feminista, movimiento mujeres; a veces está al servicio de fortalecer tu ONG, tu grupo.

Se apoya a las ONG por lo que históricamente hemos sido, porque hemos mediado luchas populares y sociales. Es duro reconocerlo, soy la coordinadora de una ONG y mi último mundo laboral va a ser ese, pero yo quiero ser honesta con lo que he reflexionado los últimos años: las ONG mediatizamos lucha social y popular, pero somos serviles al sistema, es una realidad. Hemos hecho nuestra vida en las ONG y somos instrumentos de una de una forma de vida. Vamos a reuniones, a mesas de trabajo con el Gobierno e impulsamos cambios en las políticas públicas, pero ¿qué efecto tiene? ¿Van a aprobar en Honduras el aborto? No, no, eso no. Creemos que haciendo la incidencia podemos hacer cambio, aunque muchas veces es maquillaje de un modelo que en su esencia está podrido.

No obstante, Gilda considera que no toda la cooperación divide o impone una agenda poco efectiva.

Creo que sí hay movimiento, redes internacionales, cooperación internacional, que apuestan por cambios sociales profundos. Sí existe, claro que sí existe. Nosotras mismas tenemos relaciones con esa cooperación. ACSUR (que no existe desde hace años), SUDS, Calala, Global Fund for Women, AWID, APN, Diakonia, ASTM y otras más … son apuestas feministas, hay una apuesta por cambios sociales profundos, no sólo en relación a las mujeres sino frente a este modelo económico y político. Y así como ellas, hay otras organizaciones que están apostando a cambios profundos y apuestas feministas.

Cuando hablo de la perversidad de la cooperación, me refiero a aquellos proyectos donde los y las responsables quieren apoyar tu trabajo, pero no quieren que cuestiones el statu quo.

Gilda lleva ya algunos años diciendo que va a jubilarse, a dejar los viajes de trabajo y a disfrutar. Pero ahí sigue, en la dirección del CDM y reportando sobre la situación de Honduras y la región por el mundo. Muy centrada en los derechos sexuales y reproductivos y el acceso a la despenalización voluntaria del embarazo, prohibida y perseguida en Honduras en cualquier supuesto, incluso en situaciones humanitarias.

Mis planes son tratar de jubilarme. El Covid me ha dado grandes lecciones de vida, de organizar un poco más mi economía y construir mi vida de manera diferente. Tengo un compañero que me aguanta mucho mis caprichos y que tiene la suerte de estar jubilado.

A fuerza de la vida y de los años, he madurado mucho. Ya no peleo liderazgos, ni peleo espacios, ni viajes, más bien todo lo contrario.

Está orgullosa de su contribución al feminismo hondureño.

Mi mayor orgullo es la construcción del CDM, con todas las falencias que puede tener. Ser parte de ese equipo; no es construcción personal, es construcción colectiva. Es lo que más valió la pena de haberme regresado de México.

Aunque en Honduras la vida es dificilísima, yo quería venir a hacer la revolución feminista. Con todas esas contradicciones que tengo, estoy satisfecha de haber regresado y haber contribuido, aportado en la construcción de un movimiento, haber contribuido a que, por lo menos, los derechos humanos de las mujeres dejaran de ser ese espacio tan privado, y haber combatido el pensamiento hegemónico religioso. Estoy orgullosa de haber sido parte de luchas populares muy importantes.

Como muchas madres, la mirada de su hijo le es esencial para poder mirarse y entenderse.

Mi hijo, un chico no muy expresivo, una vez me dijo: “si de algo yo estoy orgulloso, mamá, es de tus luchas”.

Cuando empecé la huelga de hambre con los fiscales en 2008[22], que sentía que me moría porque estaba flaquísima, mi hijo vino a verme, me dio un abrazo fuerte y me dijo “estoy tan orgulloso de ser tu hijo”.

Que mi hijo me diga esas expresiones es muy importante, siendo él parte de mi orgullo de sentir que algo aporté.

Reconoce a las otras feministas de Honduras, a pesar de los desacuerdos que pueden existir entre ellas y ciertos momentos de conflicto por los liderazgos y recursos, algo que en ocasiones potencia la cooperación internacional. Los años han fortalecido su sororidad.

Estoy orgullosa de manejar las contradicciones con compañeras con menos virulencia, hacerlo más tranquilamente.

Por ejemplo, yo a Suyapa Martínez[23] le he tenido siempre un gran cariño, yo creo que ella lo sabe, y hemos entrado en contradicciones fuertes, pero también le he demostrado que sé ser solidaria y que la reconozco. Me ha encantado mi relación con Mirta Kennedy[24]; al inicio yo le tenía mucho miedo, terror le tenía, porque es muy dura en sus juicios, pero fui encontrando cantidad de puntos en común, y esta empatía que se ha construido. Con Zoila Madrid, con la que también tenía fuertes contradicciones, también le tengo un gran reconocimiento.

Al pasar de los años, las otras te reconocen, vos reconocés en ellas sus grandes aportes, y se construyen puentes y confianzas. Eso para mí es valiosísimo. Mirta, Zoila Madrid, Sara Tomé, Melissa Cardoza… compañeras a las que yo temía su juicio de valor, porque han sido mujeres duras, y que el tiempo me ha hecho apreciar de otra manera.

De repente te das cuenta de que ahí hay complicidades construidas. Yo creo en las jóvenes, tengo mucha esperanza en ellas.

Gilda ha dedicado toda su vida al activismo político, que ha aportado a su vida a la vez que le ha limitado.

Me ha dado muchísimo, me ha dado lo que soy yo. No soy la mejor mujer ni la mejor feminista, pero sí me reconozco como una mujer con autenticidad y de ética. Y eso lo fui construyendo desde la herencia de mi abuela, que era del Partido Nacional pero muy coherente; eso yo lo aprendí de ella. El movimiento feminista me contribuyó a reafirmar principios, me ha dado eso.

¿Qué me ha quitado?, el que yo no era consciente de la oportunidad de criar a mi hijo, de estar más con él. No me di cuenta de muchas cosas por las que él vivía, sino hasta después. Tenía que trabajar. Tal vez si yo no hubiese estado metida en un trabajo tan absorbente, tal vez lo hubiese acompañado más a él en sus procesos de vida…

Pero no me arrepiento, jamás, de lo que soy.

Con su discurso fuerte, debate consigo misma ante algunos temas, cuestionando y cuestionándose.

Gilda es dureza y ternura, aunque el tiempo, con la seguridad y experiencia que a veces conlleva, la ha endulzado. Tal vez también hayan contribuido ciertos cambios en los feminismos globales, que han hecho repensar el “ser feminista”. Aunque ser feminista en Honduras requiere, además de valentía, llevar una enorme y sólida coraza.

Determinada, valiente, sarcástica, coqueta, disfrutona, Gilda Rivera regala su vida al feminismo hondureño, a cambio de nutrir la suya. Es una resistente.

*Entrevista realizada en Tegucigalpa el 14 de abril de 2020. Este artículo puede ser reproducido total o parcialmente citando a la autora.

[1] www.partidoliberal.hn

[2] www.elpulso.hn/2018/09/07/la-matanza-de-los-laureles-en-el-gobierno-de-ramon-villeda-morales/

[3] Ramón Villeda Morales (Ocotepeque, 26/11/1908-Nueva York 8/10/1971), doctor en medicina y cirugía, miembro del Partido Liberal de Honduras, presidió el país entre 1957 y 1963, siendo derrocado el 3 de octubre de 1963 por un golpe de estado militar. El historiador hondureño Mario Argueta, define en su libro “Oswaldo López Arellano: Dos golpes y una guerra” (Guaimuras, Tegucigalpa, 2023), cita como algunos rasgos de este periodo las persecuciones, intolerancia, intrigas, la subordinación civil a la autoridad militar y la corrupción. De hecho, cita que Villeda Morales acepta liderar un gobierno bicéfalo, con Oswaldo López Arellano, entonces coronel, como jefe de las Fuerzas Armadas y ministro de Defensa. Finalmente, las fuerzas armadas, en alianza con la burguesía bananera, los terratenientes y sus alianzas políticas, se oponen a él hasta dar el golpe de estado, alarmados por ciertas políticas que impulsó Villeda Morales, como fue la Reforma Agraria y el Código del Trabajo.

[4] La influencia del “Grito de Córdoba”, como se conoce a la Reforma Universitaria de 1918 en Argentina, que reivindicaba descolonizar la universidad y volverla popular, autónoma y con la participación activa del estudiantado en la vida universitaria, se extendió, de alguna manera, por toda América Latina. De igual manera, los episodios de represión contra estudiantes en países de la región repercuten en la politización de las y los estudiantes de América Latina.

[5]https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20230131-rigoberta-mench%C3%BA-honra-a-v%C3%ADctimas-de-asalto-a-embajada-de-espa%C3%B1a-en-1980-en-guatemala; Matanza en la embajada española en Guatemala – Wikiwand

[6] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, INFORME No. 212/20 CASO 12.891. ttps://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2020/HOSA12891ES.pdf

[7] Roberto Suazo Córdova (1927-2018), médico cirujano y político del Partido Liberal de Honduras, fue presidente de la república de Honduras del 27 de enero de 1982-27 de enero de 1986, llegando al poder por las urnas y tras 10 años de gobiernos militares. En esta convulsa época para la región, Estados Unidos se alinea con el gobierno, con idea de parar a la ideología comunista y atacar a los grupos de izquierda de la región, y con el miedo de Suazo a que la situación de la región pusiese en peligro la recién nacida democracia en Honduras. El poder y acciones terroristas que el general Gustavo Álvarez Martínez y el diplomático exagente de la CIA John Dimitri Negroponte, pusieron en cuestión la capacidad real del presidente para la dirección del país.

[8] Habeas Corpus es una institución jurídica que pretende evitar los arrestos arbitrarios, torturas, asesinatos extrajudiciales y garantizar la libertad personal. Identifica el derecho que la persona detenida comparezca inmediata y públicamente ante un tribunal o autoridad, que debe determinar si el arresto es legal o ilegal.

[9]https://criterio.hn/juan-almendares-bonilla-el-humanista-comunitario-al-que-honduras-le-debe-mucho/; https://proceso.hn/doctor-juan-almendares-sera-condecorado-con-cruz-comendador-por-el-cn/

[10] Breni Hasel Cuenca Saravia (Honduras 2/04/1943). Socióloga, doctora en Pensamiento y Cultura en América Latina, por la Universidad Autónoma de México (UNAM), y magíster en Ciencia Política, por FLACSO México. Académica e investigadora, formó parte del consejo consultivo de la Revista Estudios Latinoamericanos de la UNAM, y fue galardonada con el premio Ariel de la Academia Mexicana de Artes Cinematográficas, en 1974, por la dirección del documental “No nos moverán”. También en México, dirigió el Centro de Estudios Centroamericanos de Relaciones Internacionales. Ya en el Salvador en los años 90 es fundadora y subdirectora la Revista Tendencias y posteriormente del suplemento cultural El Búho. Fue Secretaria de Cultura de la Presidencia de El Salvador del 26/06/2009 al 15/02/2010, bajo el gobierno de Mauricio Funes.

[11] Roque Antonio Dalton García (San Salvador, 14 de mayo de 1935-San Salvador, 10 de mayo de 1975), es el mayor exponente de la poesía reivindicativa salvadoreña, fue un poeta, ensayista, periodista, activista político y guerrillero. Fue asesinado por la guerrilla en la que militaba. Hay quien dice que es el unicornio azul de Silvio Rodríguez.

[12] Guillermo Fernández Ampié (coordinadores) CDM 2020. México frente a Centroamérica: voces sobre la dimensión geopolítica regional 1959-2019. Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C. | Serie: Colección Región Transfronteriza México-Guatemala. (RTMG) Mónica Toussaint.

[13] https://es.wikipedia.org/wiki/Francesca_Gargallo.

[15] Edmundo Lobo (Chile 1947-2020). Activista, artista, tras el derrocamiento del presidente Salvador Allende en 1973 abandona Chile y vivió en Honduras desde 1974. Tuvo tres hijos en Honduras, entre ellos, uno con la activista feminista Gilda Rivera. Es una figura muy reconocida en Honduras, por sus aportes a la cultura y al desarrollo social. Trabajó para el Instituto Nacional Agrario, con la Universidad Autónoma de Honduras, participó en la fundación de la Editorial Guaymuras, fundó el Centro de Comunicación y Capacitación para el Desarrollo (COMUNICA), colaboró con el National Geografic y realizó varias publicaciones y exposiciones fotográficas. En 2016 regresó a Chile por razones de salud, donde murió en 2020.

[16]https://cladem.org/nosotras-historia-y-mision

[17]https://derechosdelamujer.org/

[19]Centro de Derechos de Mujeres (derechosdelamujer.org)

[20] Feministas en Resistencia es una plataforma política de mujeres y organizaciones feministas hondureñas, que se articula tras el golpe de Estado, realizar acciones y dando seguimiento a la situación de derechos humanos, para sumar esfuerzos para revertir el golpe de Estado en un primer momento, y posteriormente, recopilando y sistematizando violaciones a los derechos humanos de las mujeres y elaborando balances de pérdidas en la institucionalidad en materia de género en el país.

[21]Juan Orlando Hernández, militante del Partido nacional de Honduras, fue presidente de la república de Honduras entre 2014 y 2022. En abril de 2022 se llevó a cabo su extradición a Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Su hermano Tony Hernández había sido extraditado en 2019, siendo otras personas de su círculo cercano también sospechosas de participar en actividades delictivas.

[22] La huelga de hambre de los fiscales se produjo en 2008 y marcó el inicio de una crisis que desembocaría en el golpe de Estado de 2009 y sus posteriores consecuencias. https://www.elpulso.hn/2018/05/17/historia-de-la-huelga-de-fiscales-de-2008/

[23] Suyapa Martínez es una de las referentes feministas más importantes de Honduras y dirige el Centro de Estudios de la Mujer. Su historia está en Resistencias I.

[24] Mirta Kennedy, de origen uruguaya, ha pasado gran parte de su vida en Honduras, trabajando en el Centro de Estudios de la Mujer. Es uno de los referentes del feminismo hondureño.